琉球泡盛。

そのルーツは、15世紀にまでさかのぼります。

琉球王国時代、首里の港を通じてタイから伝わった蒸留酒は、沖縄の米と南国の気候に合わせて独自の進化を遂げました。

特に、泡盛の命ともいえる「黒麹菌」は、高温多湿の環境でも安定した発酵を可能にし、濃厚な旨味と熟成の深みをもたらす存在として選ばれました。

17世紀には、首里三箇の酒造所で泡盛は王府の特産品となり、海外や江戸幕府の献上酒や王族の宴に欠かせない酒として珍重されました。

祝いの席や通過儀礼には、必ず泡盛があり、その香りと味わいは人々の心を結びつけてきました。泡盛は単なる酒ではなく、文化と歴史を映す鏡だったのです。

しかし、1945年の沖縄戦は泡盛の歴史に暗い影を落としました。

首里の町は壊滅状態となり、酒造所のほとんどが失われ、代々受け継がれてきた黒麹菌も、戦火に飲み込まれたと思われていました。

ところが、戦後、その黒麹の標本が、東京大学で保存されていたことが分かります。

「君知るや名酒あわもり」という言葉を残した、日本の発酵学の権威で“酒の神様”と呼ばれた東京大学の坂口謹一郎博士は、戦火が沖縄に迫る前の1935 年、68の酒造所を巡り、約620株の黒麹菌を研究所へ持ち帰っていました。東京大空襲の混乱の中でも、黒麹菌を新潟へ疎開させ、命をつなぎます。

それから時がたち、1998年。東京大学。分⼦細胞⽣物学研究所(現・定量⽣命科学研究所)の標本コレクションに、奇跡的に「瑞泉酒造」さんの黒麹菌が真空保存されていることが判明します。

瑞泉酒造さんは、「戦前の⿊麹菌を使っての復刻泡盛造り」を決断され、60 年の時を超え、黒麹菌は、里帰り。1999年の年明け早々培養・酒造が開始されました。昔ながらの⼿間のかかる⼿作業を復活・踏襲し、1999年6⽉1⽇、ついに「幻の酒」が復活したのです。

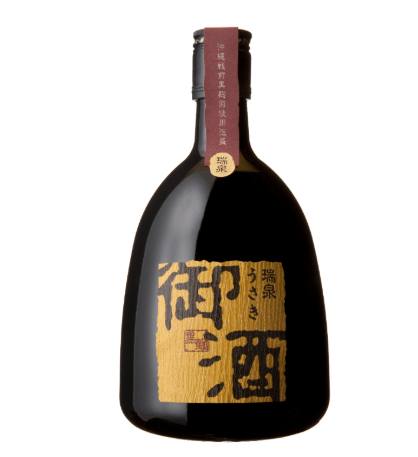

この泡盛は「御酒(うさき)」と名付けられました。

昔は、泡盛のことをこう呼んでいたそうです。

60年の時を超え、戦火をくぐり抜けた奇跡の味は、

こちらで購入できます。

瑞泉酒造

東京大学限定ボトル

このことをお知らせくださった鹿児島大学名誉教授・志學館大学教授・原口泉先生。ありがとうございます。

コメント